穏やかに降り注ぐ日差しはウィンドーショッピングにちょうどいい暖かさだ。

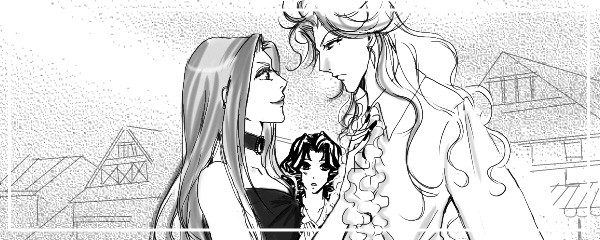

オリヴィエとロザリアはセレスティアのにぎやかな通りを、並んで歩いていた。

時折、気になる店の前で立ち止まり、お気に入りの服やアクセサリーを眺める。

たわいもないデートではあったけれど、こんなにわくわくした気分でいるのは久しぶりだった。

「ちょっと疲れたんじゃない? あそこのカフェでお茶でも飲もうよ。」

洒落たオープンカフェが目にとまり、オリヴィエはロザリアを誘った。

「ええ。わたくしも喉が渇いたと思っていたところですの。」

照れたように微笑むロザリアが可愛らしくて、肩を抱こうとした、その瞬間。

背後から声をかけられた。

「オリヴィエじゃないの? こんなところで会うなんて驚いた。」

メゾソプラノの声。

ちょうど、声のする方に身体を向けていたロザリアの方が、先にその人影に目を向けた。

親しげにオリヴィエに近付いてくる女性の姿。

ロングドレスにスタイル抜群の長身を包み、長い栗色の髪と同じ色をした瞳がとても印象的な、かなりの美女だ。

一瞬遅れて振り返ったオリヴィエは、その人影を見て、ほんの少し眉をひそめた。

「ああ…。あんたかい。 こんな時間に外にいるなんて、珍しいね。」

オリヴィエのくだけた口調から見て、女性とオリヴィエは親しい関係らしい。

ロザリアの胸に重い塊が落ちてきた。

「今日はたまたま買い物なの。そうだ、この間はありがとう。いい夜になったわ。」

「それはどうも。」

そっけない口調はロザリアを気にしているからなのか。

オリヴィエは自分の身体で女性を隠すように、ロザリアの前に立ちふさがっている。

けれど、彼女の声ははっきりと聞こえた。

『この間の夜』

その言葉にロザリアの胸の塊が一層重くなる。

「また会えるかしら?」

「さあね。」

女性は意味ありげな笑みを浮かべて、オリヴィエの肩に手を置いた。

真赤なネイルの爪先がオリヴィエの白いシャツに鮮やかに浮かぶ。

「可愛い子を連れてるのね。 うらやましいわ。」

「…そんなんじゃないよ。」

あからさまに不愉快そうな顔をしたオリヴィエに、女性は驚いた顔をしたが、すぐににっこりと笑みを浮かべた。

「あら、怖い。 お邪魔なんてしないわよ。」

女性はオリヴィエの肩から胸元に指を滑らせると、肩越しからロザリアににっこりとほほ笑みかけた。

余裕のある笑み。

まるで彼の所有権を主張されているような。

強く見つめ返したロザリアに、女性はオリヴィエから離れると、ひらひらと手を振って去っていった。

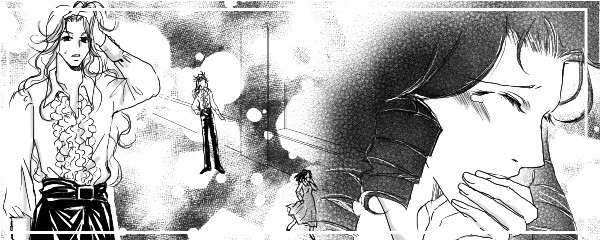

小さくなる女性の背中を見ていたオリヴィエは、ロザリアの手をぎゅっと握った。

外でベタベタすることが二人ともあまり好きではないから、恋人同士でも手を繋いだりすることはほとんどない。

ぎょっとロザリアがオリヴィエを見上げると、彼は見たこともないような不機嫌そうな顔をしていた。

そのまま、力強く手を引かれて、ロザリアの身体が一瞬よろける。

それでもオリヴィエは彼女の手を引いたまま、ドンドン先へと歩き出した。

入ろうとしていたカフェも、ロザリアのお気に入りの店も全部通り過ぎて。

大通りから少し離れ、人が少なくなったところで、ようやくオリヴィエは足を止めた。

ロザリアを掴んだままだったことに気がついたのか、「ごめん。」と小さく言って、手を離す。

オリヴィエの速度に合わせた歩いたせいで、ロザリアはすっかり息を乱していた。

苦しそうにしているロザリアをオリヴィエは困ったように見ている。

「さっきの方は、どういうお知り合いですの?」

「ん? ちょっとね。」

オリヴィエからはさっきまでの表情が消え、いつも通りのからかうような笑みが浮かんでいる。

誤魔化そうとされているみたいで、気分が悪くなった。

「ずいぶん親しげでしたわ。 わたくしに紹介して下さってもよろしいのでは?」

「ただの通りすがりにまでいちいち紹介してたら、何日かかるか分かんないよ。」

「あの方、素顔のあなたをご存じなんですのね。 それに、あなたの、身体に…。」

親しげに胸元に触れた手。

オリヴィエも別に咎めるような気配はなかった。

「守護聖の恰好でこんなとこに来るわけないでしょ? 私にしてみれば、こっちの方が下手な変装よりもばれないしね。」

どちらかというと楽しそうに話すオリヴィエを見上げた。

「イヤ…。」

呟くように出たロザリアの声は自分でも驚くほど、かすれていた。

そういえば、喉が乾いていて、その上、半ば走らされたのだ。

「わたくしと一緒のときに、他の女性があなたに触れましたわ。 あんな風に…。」

恋人同士といいながら、まだ触れ合うだけのキスしか、自分たちはしていない。

それなのに、あの女性は、もっとオリヴィエを知っているようだった。

『この間の夜』

二人はなにをして過ごしたのだろう。

上手く言葉が出てこなくなって、代わりに涙が零れおちた。

驚いた顔をしたオリヴィエがロザリアの顔に手を伸ばしてくる。

その手をロザリアはきつく振り払った。

「気分がすぐれませんの。帰らせていただきますわ。」

一度溢れ出した涙は、簡単に止められない。

ロザリアはオリヴィエに背を向けると、一気に走りだした。

乾いた喉に空気が張り付いて、息がとまりそうだ。

オリヴィエが大人だということはわかっている。

キスが上手で、慣れていて。

彼にとって、自分が初めての恋人ではないこともちゃんとわかっている。

過去のことだと思えば、そんなことは全然気にならない。

何人の女性と付き合っていたとしても、今のオリヴィエが自分だけを見ていてくれるのならいい。

それなのに。

つい最近、あの女性と知らないところで会っていた。

会っていただけではなくて、そのことを隠そうとした。

醜い嫉妬と、子供のような独占欲。

大人ぶっていても、自分はただの子供なんだと思い知らされた。

黙って受け入れることも、冗談めかして笑うことも、どちらもできないのだから。

「追いかけてきてもくださらないのね…。」

追いかけて来たとしても、素直に彼の話を聞く気にはならないとわかっている。

けれど、寂しかった。

月の曜日。

重い気持ちを抱えたまま、執務をしていたロザリアは、ノックの音に顔を上げた。

「やっぱりこっちも曇りか。それとも雷か?」

今日の天気は言うまでもなく晴天だ。

明らかにからかっている態度に、ロザリアはグッと眉を寄せた。

「オスカー、用がないなら出ていってくださる? あなたもお暇ではないでしょう?

それとももっとお仕事をされる気があるのかしら?」

わかりやすい嫌味を言ってみても、オスカーは動じる気配がなく、ドアに背中を預け、にやりと笑っている。

「…なんですの?」

根負けしてロザリアが口を開いた。

「あのうっとおしいヤツをなんとかしてくれ。 君のせいなんだろう? じめじめして、こっちまでやられそうだ。」

「え…?」

まさかオリヴィエのことなのだろうか。

そういえば、今日はまだ一度も顔を見ていない。

いつも朝一番にロザリアの方からオリヴィエに会いに行くのだが、昨日のことが気になって行けなかった。

「いつになく化粧が厚いしな。 肌荒れを隠すつもりにしても、あれはひどいぜ。 匂いがキツすぎて鼻が曲がる。」

ため息交じりに首を振るオスカーを押しのけて、オリヴィエのところに行きたくなった。

急にそわそわしはじめたロザリアに気付いたのだろう。

オスカーはにやりと笑うと、

「頼んだぜ。職場環境の改善も補佐官の仕事だ。」と、なぜかウインクを残して出ていった。

「本当に、オリヴィエが?」

落ち込んでいる?

もし本当にそうだとしたら、昨日の出来事のせいなのだろうか。

オリヴィエが自分の行動くらいで落ち込むなんて信じられなかった。

いつでも大人で、ロザリアの不機嫌なんて、軽くかわしていたのに。

オスカーの思い通りになるのは癪だったけれど、ロザリアは早足で、オリヴィエの執務室へ急いだ。

はやる気持ちを押さえて、いつも通りノックをしたが、中はしんと静まり返ったまま。

引き返そうかと迷って、結局ロザリアはドアを開けてしまった。

やはり執務室に人影はなかったが、奥の間からわずかに水音が聞こえてくる。

飲み物でも準備しているのかもしれない。

わざわざ声をかけるのも躊躇われて、ロザリアはソファに腰を下ろした。

しばらくすると、タオルで顔を押さえながら、オリヴィエが出て来た。

顔を洗っていたのか、タオルを当てたまま、大きなため息をついたオリヴィエは、ソファにいるロザリアに気がついて、目を丸くした。

「あんた…。なんで? …ああ、そうじゃなくて、来てくれたんだ…。」

タオルを手にしたまま、オリヴィエは呆然と立っている。

見たことのない彼の様子に、ロザリアの方が驚いてしまった。

オリヴィエはタオルで髪をかきあげ、再び大きなため息をつくと、ロザリアを見つめた。

「さっき、オスカーが来てさ。 化粧が厚すぎる、だの、匂いがキツイ、だのうるさくて。

実際、私も今日のメイクは最悪だと思ったから、落としてたってわけ。」

「そうなんですの…。」

それ以上、なんと言えばいいのかわからない。

ロザリアの中で急にオスカーに対して苛立ちが募って来た。

オリヴィエは少しも落ち込んでなどいない。

ただのメイクの失敗。

気にして飛んできた自分はバカみたいだ。

勢いよく立ち上がり、部屋を出ようとしたロザリアをオリヴィエの手が引き留めた。

「行かないでよ。 あんたの好きな紅茶、淹れるから。」

いつも通りの優しい声。

大好きなその声が、今日はロザリアの神経を逆なでする。

「オリヴィエはずるいですわ! どうして、昨日のこと、なにもおっしゃらないの?

わたくし、あなたを置いて帰りましたのよ。わがままな癇癪を起して…。

どうせわたくしは子供ですわ。

あなたの全部をわたくしのものにしたいって、そんなことしか考えられないんですもの!」

こんなふうに泣いたりしたくない。

ますます子供だと思われてしまうと後悔しながらも、言葉が飛び出した。

「ロザリア…。」

オリヴィエの指が、ロザリアの頬に触れたかと思うと、ふわりと抱きしめられた。

力は緩いのに、抜け出せない気がするのは、包まれたいと思っているからだろうか。

「わたくしばかり、嫉妬したり、泣いたり。 こんなみっともない自分がイヤですわ。」

「あんただけじゃないよ。」

「え・・?」

「あんただけじゃない。」

不意に唇が降りて来て、ロザリアのそれと重なった。

暖かなキス。

触れてすぐに離れた唇が寂しいくらいに、優しいキスだ。

「私だって、いつもあんたを私だけのモノにしちゃいたい、って思ってる。

すっごく我慢してるんだ。 子供扱いは嫌だ、って、あんたは言うけど、大人扱いしても、いいの?」

オリヴィエの瞳の奥に熱が灯っているのがわかる。

言葉の代わりに、ロザリアは顔を上げると、背伸びをして、彼の首に手を回した。

唇を重ねようとしたのに、上手くできない。

もどかしそうにいっそう踵を上げたロザリアの背中を、オリヴィエが力強く抱きしめた。

息が止まりそうなほど唇を吸い上げられて、思わずロザリアが口を開けると、待ちかねたように、オリヴィエの舌が入りこんでくる。

大人の、キスだ。

絡み合い、追いかけ回されるような感覚。

膝が震えて倒れそうになるのを、オリヴィエの腕が支えている。

頭が痺れて、時間の感覚もわからない。

感じるのはただ、彼の熱だけ。

名残惜しむようにペロッと上唇を舐めてからオリヴィエが唇を離すと、ロザリアは青い瞳を潤ませて、夢を見ているような顔をしていた。

赤らんだ頬も、強く吸ったせいか少し腫れたような唇も。

子供だなんて思えるはずがないほど艶っぽい。

「これ以上は、本当に私が我慢できなくなる。」

オリヴィエは、ちゅっと音を立てて、ロザリアの目の際にキスを落とした。

「おまたせ。」

オリヴィエが言った通り、とてもおいしい紅茶だ。

ほのかなバニラの香りと甘みが、身体の奥まで温めてくれる。

その香りに励まされて、ロザリアは口を開いた。

「あの、オリヴィエ。やっぱり聞いてもよろしいかしら? あの方のこと…。」

聞かない方がいいのかもしれないが、どうしても気になってしまう。

「ん~~。 まあ、隠すほどのことなんてないんだ。 ただの知り合いだから。

セレスティアで、アンティークジュエリーの展示とオークションをやってるんだよ。

私も時々、めぼしいモノはないかって顔を出しててさ。」

初めて聞く話だ。

ロザリアはカップを置いて、オリヴィエを見た。

「で、そこでアイツとよく会うわけ。 なーんか、欲しいモノがかぶってることが多くてさ。

こないだのオークションでは、私が競り負けたんだ。

ホントにそれだけだよ。 あんたが気にすることなんて、なんにもないんだ。」

「だって、とても綺麗な方でしたから…。」

オリヴィエと並んだ姿が、とても似合っていて、それが苦しかった。

疑うことなど無意味だとわかっていても、一度浮かんだ気持ちを消すのは難しい。

「キレイっていうけど、アイツ、男なんだよ? 」

「えっ!」

長い栗色の髪、綺麗にマスカラの塗られた睫毛、グリーンのアイシャドウ。真赤なネイル。

たしかに長身ですらりとしていたが、男性には全く見えなかった。

目をパチくりとさせているロザリアに、オリヴィエはからかうような笑みを浮かべている。

「化粧する男なんて、珍しくないでしょ? あんたの目の前にもいるし。」

「そ、それはそうですけれど…。」

メイクをしているオリヴィエはたしかに並みの女性よりも遥かに美しい。

あの人のように長いドレスを着ていれば、絶対に男だとは思われないだろう。

「全然わかりませんでしたわ…。」

「まあね。」

わかってみれば、簡単なこと。

あのスキンシップも、単なるおふざけにすぎないのだろう。

からかわれていたことが悔しくて、

「この次はきちんと紹介して下さいませね。」

ロザリアがそう言うと、オリヴィエは不機嫌そうに肩をすくめた。

「会わないよ。 アイツはそのテの店のオーナーだから、昼間、外にいることなんて珍しいんだ。」

「もし、会ったら、ですわ。」

「会わない。」

どこまでも不機嫌そうなオリヴィエに、ロザリアは眉をひそめた。

やはりなにか、隠していることがあるのではないだろうか。

そう思うと、男性ということすら怪しく思えてくる。

黙り込んだロザリアに、オリヴィエがため息をついた。

「言ったでしょ? アイツと私は欲しいモノがかぶってる、って。

あんたを見せたくないんだ。

この間もあんたのこと、可愛い、って、言ってたし。…イヤなんだよ。」

「それは、もしかして…。」

嫉妬と独占欲。

あの時、オリヴィエが隠そうとしていたのは、女性の姿ではなく、ロザリアの方だったのだ。

「そ。あんただけじゃないよ。」

だれだって持っている感情。

それは好きでいればいるほど、強くなる。

オリヴィエは綺麗な指先で、ロザリアの頬を包み込むと、すばやく唇を奪った。

心まで蕩かせる優しいキスに、ロザリアは恥ずかしそうに、小さくほほ笑んだのだった。

線画:ゆみこ様、 着色:ちゃおず

FIN