セレスティアの贈り物の園の入り口には、ある種の緊張感が漂っていた。

おしゃれな雑貨店が軒を連ねる通りに立ち尽くす二人の男。

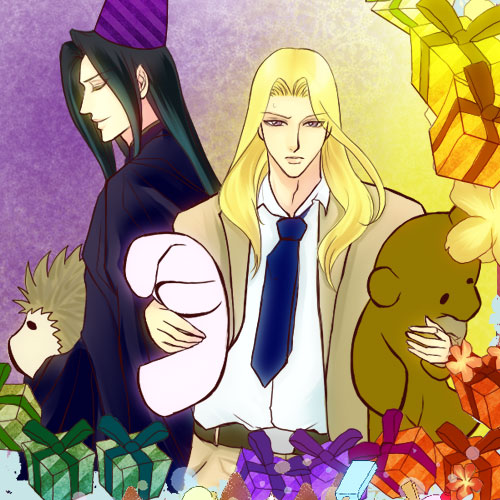

揃いも揃ってすらりとした長身で、全身から発するオーラは明らかに只者ではない。

しかも彼らの横を通り抜けようとして、ちらりと顔を見た人間(特に女性)が、一瞬見惚れるほどの美貌だ。

しかし、人々が一様に彼らから間隔を開け、避けるようにするのには理由がある。

二人のうち、特に一名に、凶悪なまでの不機嫌さが滲んでいるからだ。

「…いい加減、覚悟決めたらどうだ?」

ため息交じりでクラヴィスが言えば、

「そなたに言われずともわかっている。 しかし、なぜ、我らがこのような…。」

ジュリアスはグッと拳を握り、やはりその場から動こうとしない。

さんさんと照る日差しは緩やかとはいえ、ずっと浴びていれば気が遠くもなる。

クラヴィスとしては早々に片づけて、屋敷へ戻りたいのだが…。

ジュリアスの様子を見れば、その願いは不可能としか思えない。

クラヴィスは再びため息をついた。

もとはといえば、守護聖の一人、オリヴィエの誕生日が近づいてきたことが始まりだった。

女王と補佐官が誕生日パーティを企画するまでは、いつも通り。

せいぜいパーティで祝いの言葉を述べ、適度に飲み食いをするだけと、タカをくくっていたのだが、今年の彼女たちの主張は違った。

「せっかくだから、もっと派手にぶちかましましょう!」

女王の提案に、いつもなら眉をひそめるロザリアまでが

「そうですわね。 この頃、平穏すぎて退屈ですもの。」

と、のってきたのだ。

そこからさまざまな準備が始まり、ジュリアスとクラヴィスに割り当てられた仕事がこれだ。

『プレゼントの準備』。

「プレゼントはパーティで一番の要ですわ。 両翼のお二人でお願いいたします。」

などと、ロザリアに持ち上げられ、ジュリアスは大いに感激して仕事を請け負っていたが、クラヴィスはちゃんと事実を把握していた。

ようするに、ジュリアスもクラヴィスも他の仕事には全く役に立たないという理由で、体よく追い払われたのだ。

この点に関してはクラヴィスにも異論はない。

…実際、パーティの飾りつけやらケーキ作りに回されるくらいなら、外に出たほうがマシ、だ。

それなりのプレゼントを見繕えばいい、簡単な仕事のはず、だった。

「そなたはなにがオリヴィエにふさわしいと考えているのだ?」

ジュリアスはどこまでも生真面目に、自らの任務を遂行しようとしている。

この生真面目さは本来、大いに見習うべきなのだろうが、クラヴィスにとっては謎でしかない。

「…あれならば、宝飾品などがいいのではないのか。」

オリヴィエの興味がもっぱらその方面に向いていることは間違いない。

ところがジュリアスは、拳を顎に当て、深く考え込んだ後、小さく首を横に振った。

「無理だ。 我々の予算では、オリヴィエを満足させるような宝飾品は賄えぬ。」

「予算とはいくらだ・・・?」

クラヴィスは興味もなく、その場を離れていたが、そう言えば、出かける前、ジュリアスはロザリアと何やら相談していた。

きっとその時に、予算を言い渡されたのだろう。

「10000Gだ。 一人1000Gづつと言われている。」

実に微妙な値段。

極端に少なくはないが、確かにオリヴィエを満足させるような宝飾品を買うことは難しい。

「…化粧品などはどうだ? 香水ならばそのくらいで買えるであろう?」

クラヴィスの提案に、ジュリアスは大きく首を横に振った。

「香水など、執務につけてこられてはかなわぬではないか。

常々、辞めるようにと注意している物を、こちらから贈ってどうするのだ。」

一理ある。

「化粧品も同じ理由で認めるつもりはない。」

ジュリアスはにべもなくクラヴィスに宣言した。

賑やかなセレスティアは、穏やかな風が吹き、どこまでも穏やかな日差しが二人の上に降り注いでいる。

暑くもなく寒くもなく、これがたとえばデートで、恋人と二人の散策ならば、何の問題もないだろう。

けれど、クラヴィスの隣は気難しい顔をしたジュリアスだ。

帰りたい。 今すぐにでも。

クラヴィスはジュリアスに聞こえないように、また、ため息をつくと、仕方なく、彼のあとをついていった。

「わからぬ。」

一通り、店をひやかしたジュリアスは、また商店街の入口に戻ると、つぶやいた。

「プレゼントとは存外難しいものなのだな。」

また拳を顎に当て、ジュリアスは深く考え込んでいる。

が、なにも思い浮かばなかったのか、くるりと顔をクラヴィスの方へと向けた。

「なにか思いつかぬか?」

どこまでも生真面目なジュリアスにも困ったものだ。

「…なんでもよかろう。 プレゼントなど、形だけのものだ。」

クラヴィスがため息交じりでそう言うと、ジュリアスはキッとクラヴィスの瞳を睨み付けた。

「なんでもいいとは呆れたことを。

贈るのであれば、オリヴィエの喜ぶモノでなければ意味がないであろう。」

「…なぜだ。」

ジュリアスの思いがけない反論に、クラヴィスは興味がわいた。

およそプレゼントには縁のなさそうなジュリアスがここまで真剣に語る理由が気になる。

「私が聖地で初めてもらったプレゼントは、くまのぬいぐるみだった。」

突然の告白。

黙ったままのクラヴィスに、ジュリアスは続ける。

「この地に来たばかりのころ、母と離れて眠れなかった私に、前闇の守護聖が贈ってくれたのだ。

『これを抱いて眠るがいい』とな。

私の寂しさを、彼は理解し、それを選んでくれたのだ。

私のために、な。

贈り物とはこのように、相手を想う気持ちが大切なのだ。」

そういえば、と、クラヴィスは遠い記憶を手繰り寄せた。

クラヴィスが聖地に来たころ、ジュリアスはすでに生意気で、一人前の首座の守護聖然とした顔をしていたが。

ベッド上にはクマのぬいぐるみがいて、いつもそれを抱いていた。

「そうか…。」

そして、クラヴィスのベッドの上にも同じように置かれていたハリネズミのぬいぐるみ。

一人で眠れないと泣いていたクラヴィスに贈ってくれたのは、やはり前闇の守護聖だったか。

ある日、突然現れたぬいぐるみに、今までそう思ってきたが。

『そなたにも必要であろう』

そういって枕元にぬいぐるみを置いた手は、はるかに小さくて。

『これはそなたの瞳と同じ瞳の色だ』

ぎゅっとぬいぐるみを抱きしめて眠りに落ちかけたクラヴィスに囁いてくれた声は。

「ああ…。 そうであったか…。」

突然、ふっと笑みを浮かべたクラヴィスに、ジュリアスはいぶかしげに眉を顰めた。

「なにがおかしいのだ。

だいたい、そなたは前闇の守護聖に比べ、態度も執務もひどすぎる。

我らは陛下の両翼なのだぞ。」

「すまぬ。」

「謝るくらいなら、日ごろの態度を改めるのだな。」

クラヴィスの素直な謝罪がよほど気味が悪かったのか、ジュリアスはふいっと顔を背けてしまった。

実のところ、謝罪の理由は、ジュリアスの言うところの日ごろの態度についてではないのだが…。

今更、何十年も前の誤解を解くのも面倒くさい。

ただ、あの時のクラヴィスにとって、ハリネズミのぬいぐるみがどれほど支えになったか。

一人きりの寂しい夜、抱きしめたそれの暖かさに、どれほど癒されたか。

それを思えば、プレゼントというモノに対する見方が、変わるのは事実だ。

確かに『喜ぶ物を贈りたい』。

「…ウサギがいいだろう。」

「なに?」

「オリヴィエならウサギがいいだろうと言った。」

一瞬、ジュリアスは不可解そうに眉間にしわを寄せたが、すぐにそれを開いて頷いた。

「うむ。 あの者ならウサギが似合うかもしれぬな。

ピンクのふわふわしたものがよかろう。」

「そうだな・・・。」

二人は同時に頷くと、目当ての店にと歩いていった。

そこは、ふわふわの小物やレースやリボンといった雑貨が並ぶ、女の子向けの店。

いつものジュリアスなら視界にも入らないような店内を、奥に向かってずんずんと進む。

そして、可愛らしい動物たちのガラスの瞳が見つめる中、

「そのウサギを。 プレゼント用に大きなリボンを頼むぞ。」

「…カードは 『オリヴィエへ』 と、書いてくれ。」

明らかに男性向けの名前の相手にぬいぐるみを買う男二人…。

セレスティアじゅうで、しばらく噂の種になったのは言うまでもない。

FIN