1.

「ロザリア。 これってこっちでよかったっけ?」

リモージュの声に、ロザリアは立ち止まると、抱えた荷物もそのままに、後ろを振り返った。

腕にはいっぱいのダンボール。

一つ一つは大した重さがないが、2つ重なれば、それなりに重い。

勢いで危うくバランスを崩しかけたものの、なんとか持ちこたえられたのは、バレエで鍛えた体幹と、それ以上に気合のおかげだろう。

「ええ。 そちらでよろしくてよ。」

「あれ、でも、もうこれがあるんだけど。」

「それは! 向こうの籠に入れておいて。」

「はーい。」

リモージュは軽々と紙の束を籠に入れると、まるで大きな仕事を終えたかのように、近くの椅子へと腰を下ろした。

そして、テーブルの上に置かれたお菓子に手を伸ばし、

「ちょっと休憩。 ん~、仕事の後のチョコは最高!」

と、満面の笑みを浮かべている。

もっともそれはいつものことだし、下手にリモージュが実務をすれば、ことごとくやり直しになることも、ロザリアは身をもって知っているのだ。

だからここは大人しく、ロザリアの口にもチョコを入れてくれたことに感謝しておくことにした。

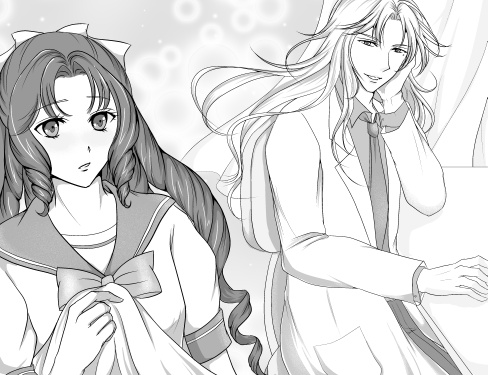

生徒会長のアンジェリーク・リモージュは、天使のような微笑みと慈愛の心で、生徒たちの人気者。

何をやっても許されてしまう憎めない性格で、付近の男子高校生たちから『彼女にしたい女子生徒No.1』との誉れも高い。

思い付きや閃きが思わぬ形で大成功することも多く、トップに立つのにふさわしい人徳もある。

けれど、どこか天然で、実務能力に欠けるのも、また、皆の認めるところだ。

一方の副会長ロザリアは、学園一の美少女。 才色兼備の上、家柄にも優れた名家の花。

幼稚舎のころからクラス委員や代表のスピーチなど、ここぞという仕事は、たいてい任されてきた。

責任感とプライドの高さも人一倍。

非の打ちどころのないロザリアは、どちらかというと、畏怖の念を抱かれ、全校生徒が一目置く存在であることは間違いない。

この何一つ共通点のない二人が同時に生徒会に入ったことで、無二の親友となったのも不思議な縁だ。

だが、なんとなく納得できてしまうのも、二人の正反対な魅力ゆえだろう。

とにもかくにも、生徒会は学園の花形で、その分、大変なことも多いのだ。

ようやくダンボールを奥へと運び込んだロザリアは、再び廊下へと飛び出した。

生徒会主催の部活交流会が近づいていて、やるべきことは山積みだ。

会長のリモージュはあの通りだから、実質的な業務はほぼロザリアがこなすことになる。

けれど、ロザリアはそれを負担には思っていなかった。

もともとロザリアはリモージュのように黙って見ていることができないタイプなのだ。

全部を把握しておかなければ気が済まない性格は損でしかないと重々わかっているのだが、今更変えられるものでもない。

結果、人一倍動くことになるのだが。

体育館倉庫の荷物を講堂に運び込むように、運動部のキャプテンに指示をして廻る。

どの部活に何を担当させるのか、どの程度の人員を派遣してもらうのか。

すでに連絡してあるはずのことでも、実際には上手く行かないことも多い。

今回のイレギュラーは、バスケット部が急な遠征で全員出払ってしまっていたことだ。

力仕事の担当が減れば、それだけ準備が遅くなる。

「困りましたわね…。」

クラブハウスの前で、ロザリアは考え込んだ。

別の部活から人員を回してもらうこともできるが、全ての部活のスケジュールを把握しているわけではないし、時間をとられてしまうかもしれない。

その場から動き出せずにいると、ふと足元に長い影がかかった。

「どうした?」

頭の上から降ってきた声は、生徒会副顧問のオスカーだ。

「こんなところで休憩か?」

からかうような声にロザリアは眉を顰めて、キッとオスカーを仰ぎ見た。

国語教師のオスカーは、学園一モテる教師だ。

容姿はモデル並み。 そのうえ、国語教師らしく、甘いセリフも得意とくれば、初心な女子校の生徒たちがざわめくのも当然だろう。

けれど、彼はロザリアにとっては天敵に近い。

生徒会副顧問だから直接かかわることも多いのだが…常にからかわれているような気がするのだ。

「休んでいる暇などありませんわ。 オスカー先生は随分お暇なようですけれど。」

ロザリアはオスカーの手の中の花束に視線を向けた。

校内で堂々とこんなものを抱えて歩いているオスカーの神経は本当に理解できない。

ところがオスカーはロザリアの冷たい視線ににやりと笑みをこぼした。

「ああ、これか? 俺が誰かからかプレゼントをもらったことがそんなに気に入らないのか?」

「まさか!」

つい本音で否定したロザリアに、オスカーはますます面白そうに笑みを浮かべている。

「これは今度の交流会で華道部が出品する新しいアレンジメントさ。

レディが運ぶには大きすぎるから、俺が代わりに持っていくところなんだ。

見事な花を愛でる男には俺が最適だからな。」

「そうでしたの。」

最後の一言はともかく、きちんと仕事をこなしていたオスカーに失礼な言い方だったかもしれない。

ロザリアは「お手伝いありがとうございます。」と軽く頭を下げた。

「で、君は何をしてる?」

ふと真面目な口調になったオスカーに問われ、ロザリアは素直に事の顛末を話した。

「なるほどな。

人数が必要ってことか。」

「はい。 できればこういったお仕事は運動部の方々にお願いしたいのですけれど…。」

呟いたロザリアにオスカーがにやりと笑みを浮かべた。

「俺が声をかければ、大勢のレディたちが手を貸してくれると思うがな。

どうだ?」

「…結構ですわ。」

確かに人は集まるかもしれないが、後々面倒になるのは目に見えている。

見返りに、と、また一日中資料の整理をさせられるのは御免だ。

「そうか。 残念だな。

俺としては君の助けになりたかったんだが。」

ニヤニヤしているオスカーにロザリアは心の中で思いっきり舌を出した。

けれど、顔には出していないつもりだったのにバレバレなのか、オスカーは体を曲げるようにしてくつくつと笑っている。

ムッとして、ロザリアは踵を返した。

忙しい時にオスカーと遊んでいる暇はないのだ。

「ロザリア。」

背中にかけられた声に、ロザリアは顔だけで振り向いた。

「そう言えば、バレー部のお嬢ちゃんたちが、今日は早めに上がるって言ってたぜ。

ランディ先生に当たってみたらどうだ?」

最初に教えてくれればいいのに。

イラッとする気持ちを押し殺して、ロザリアはきちんとオスカーの方に向き直ると、淑女の礼を返した。

「ありがとうございます。 早速当たってみますわ。」

「ああ。 礼なら君の…。」

「失礼しますっ!」

くるりと駈け出したロザリアの姿はすぐにオスカーの視界から消えていく。

ふわりと揺れる青紫の巻き髪と跳ねるスカートの裾。

オスカーは一瞬眩しそうに目を細めたかと思うと、花束を抱えなおしたのだった。

体育準備室に向かったロザリアは、体育教師のランディに頼み込み、バレー部の人員をなんとか回してもらうことにした。

悔しいが、オスカーのおかげだ。

あとは演劇部に舞台美術を頼んで、吹奏楽部に演奏曲目を提出してもらって…。

頭の中で手順を確認しながら、特別教室の棟を歩いていく。

文化部は音楽室や美術室のある、こちらの棟で活動していることが多いのだ。

「こんにちは、ロザリア先輩。」

1年生がぺこりと頭を下げて、横を通り過ぎていく。

ロザリアも 「ごきげんよう。」と挨拶を返した。

とたんに背後で、「話しかけちゃったー!」と、ひそひそと話す声が聞こえてくる。

下級生達にとって、生徒会執行部は憧れの的だ。

ロザリア自身もかつての執行部の先輩たちには憧れていた。

彼女たちが築き上げてきた学園の伝統と格式を守ること。

そのためにも頑張らなければ。

特別棟の階段を上っていたロザリアは、ふっと頭痛がして、意識が遠くなるのを感じた。

慌てて手摺に縋り付き、倒れ込む体を支える。

「嫌ですわ…。」

きちんと昼食もとったし、時々は休憩もしているつもりだ。

けれどこのところ時々、こうして立ちくらみのような症状が起きてしまう。

少し休めば回復するのだけれど、と、ロザリアは辺りを見回した。

幸い、特別棟は用事のある生徒しか訪れない。

ロザリアはなんとか最寄りの三階まで階段を登りきると、少し奥まで廊下を進み、角を曲がった。

特別教室はカーテンの閉め切られた場所も多く、なんとなく薄暗い。

そのおかげか、ひんやりとした空気が頬に触れ、ロザリアは小さく息を吐いた。

少しだけ。

少し休んだら、すぐ。

はしたないと思いながらも、ドアと柱の間に腰を下ろし、頭を膝にうずめるようにして、その場に座り込んだ。

無意識に目を閉じると、頭の奥に感じた痛みがすっと和らいでいく。

いつの間にか、ロザリアは座り込んだまま、意識を手放していた。

甘い香り。

まるで花畑の中でお茶をしているときのような。

ハッと目を覚ましたロザリアは見慣れない景色に目を瞬かせた。

白い天井はところどころ煤けて、灰色のコンクリが覗いている部分もある。

ここはどこだろう。

ぼんやりしていた記憶が次第に蘇ってきて、ロザリアはようやく体を起こした。

廊下に座っていたはずなのに。

今、ロザリアの体の下には大きなソファがあって、体の上にはタオルケットがかけられている。

ゆったりと眠れたおかげか、頭痛もすっかり消えているし、体も軽い。

状況が呑み込めないまま、ロザリアはきょろきょろとあたりを見回した。

「あ、起きたの?」

甘い香りとは別の、艶やかな花の香りを感じるとともに、背中からかけられた声。

どこかで聞いたことがあるような、でも、はっきり思いだせないその声に、ロザリアが振り向くと、窓辺のデスクで足を組む一人の男性の姿があった。

わずかな逆光の中。

薄い真っ白なカーテンがはためいて、それと同じ風に、金の長い髪が揺れている。

デスクに軽く頬杖をつき、ロザリアをじっと見つめる瞳は、落ちかけた夕日を反射する、深いブルー。

まるで芸術品のように整った容貌と、彼の纏う不思議な空気に、ロザリアは一瞬、息を飲んだ。

この人は誰?

「あの、ここは・・・。」

なんとか発した言葉は考えていたことと微妙に違っている。

彼を知りたいのに、言葉にならないのだ。

いつもの自分ならそんなことは決してありえないのに。

けれど、彼はロザリアの狼狽に気が付かないのか、すっと席を立ち、ロザリアのすぐ隣に腰を下ろすと、額の青紫の髪をそっと持ち上げた。

男性とは思えないほど、細くキレイな指。

知らずにロザリアの顔が熱くなった。

「ん。 だいぶ顔色もよくなったね。

この部屋の前で座り込んでた時は、本当に真っ青だったからさ。

私が何度呼んでも返事がなかったし…。 で、ここに寝かせたんだけど。

どう? 気分は?」

どうやら、彼は、この部屋の教師らしい。

気を失っていたロザリアを、ここまで運んで寝かせてくれたのだろう。

ロザリアはようやくそれに思いあたると、頬を赤らめて小さく頷いた。

「はい。 大丈夫です。 …ご迷惑をおかけして、申し訳ありませんでした。」

「謝らなくていいよ。 でもさ、ちょっと疲れてるんじゃない?」

ロザリアはそれには返事をしなかった。

疲れていない、と言えば嘘になる。

今日も帰宅すれば、いつも通りの勉強や、お稽古が待っていて、眠るのは深夜を過ぎてからになるはずだ。

週末もサロンやお茶会で休む時間はない。

でも、頑張らなくては。

皆の期待にこたえなくては、ロザリアがロザリアではなくなってしまう。

また少し頭痛がするような気がして、ロザリアは顔をしかめた。

「あ、ちょっと待ってて。」

ロザリアを見ていた彼は立ち上がると、奥からトレイを運んできた。

「飲んでみて。」

差し出されたカップからは甘い香りが漂っている。

さっき、夢うつつの中で感じた香りだ。

おそらくこの学校の教師ではあるだろうけれど、名前もわからない人から、差し出されたものを口に入れるなんて。

はしたない、と、思いながら、ロザリアはカップに口をつけた。

とたんに口の中に広がるオレンジに似た風味とミルクの甘さ。

今まで口にしたことのない、なのにどこか懐かしい、ミルクティ。

飲み込むと、思わずため息が出た。

「美味しい?」

光の差さない場所では、ブルーが暗くなる。

彼の瞳に覗き込まれたロザリアは、その色を見ながら、頷いた。

「それね、疲れてる人が飲むとすごくおいしく感じるんだよ。」

「え?」

つい聞き返すと、彼は瞳を細めてほほ笑んだ。

その笑みを形作る唇がとても艶めいて、ロザリアの胸が高鳴る。

「ようするに、あんたはすごく疲れてるってこと。

頑張るのはすごく素晴らしいことだけどさ、頑張り過ぎちゃダメなんだ。

もっと楽にして、肩の力を抜いて。

あんた自身が楽しめるように、やればいいんだよ。」

きっと普段のロザリアなら、『そんなことありませんわ!』と、逆に食って掛かっていただろう。

でも。

彼の声が少しも押しつけがましいものではなく、むしろ、心から心配してくれているように聞こえたから。

ロザリアはただ俯いて、カップの中身を飲み干した。

「ごちそうさまでした。 あの、 本当に美味しかったですわ。」

「そう。」

彼は薄く笑みを浮かべて、カップを片づけるために、また奥へと消えていった。

艶やかな香りも彼と共に遠ざかり、ロザリアの鼓動もようやく静かになってくる。

ようやく一息ついて、ロザリアはもう一度きょろきょろと部屋を見回してみた。

本当に見覚えのない部屋だけれど、たくさんある戸棚やファイルは全てきちんと整理されていて、清潔感がある。

特別棟の3階、だったはずだ。

確かこの階には…。

「どうかした?」

奥の間から再び彼が姿を現した。

「あ!」

思わず、口から出た叫び声をロザリアは慌てて喉の奥に飲み込む。

この姿の彼は、知っている。

「オリヴィエ先生…。」

「ん? ホントにどうかした?

まだ気分が悪いなら、保健室に連れてくけど。」

「いいえ!!」

慌てて首を横に振り、目を丸くしているロザリアに、オリヴィエがふっと笑う。

きっとよく見れば、さっきのように暗いブルーの瞳が柔らかく細められているのだろう。

けれど、今はそれが見えない。

大きな黒縁の眼鏡とマスクで顔が隠れてしまっているからだ。

特別棟の3階は、理系の教室が並んでいる。

ふらふらとしたまま、ロザリアはずいぶん奥にまで入り込んでいたのだろう。

一番奥のこの部屋。

化学準備室。

彼は、化学教師のオリヴィエだ。

いつもメガネとマスクをして、怪しげな薬を作っていると噂のオリヴィエ。

文系選択のロザリアは一年の頃こそ必修で授業があったものの、それ以来、化学を選択していないから、わからなかったのも無理はない。

それに、あのころの化学教師は、もっと年配の男性で、彼ではなかった。

「大丈夫なら戻った方がイイよ。

さっきから、声が聞こえてるけど…あれ、アンジェリーク・リモージュでしょ?

『ロザリアー』って叫んでるよ。」

「え?!」

全く間抜けな声ばかりだしている。

軽く自己嫌悪で出たため息に、オリヴィエがクスリと笑う気配がする。

さっきの笑顔を思いだして、またロザリアの鼓動が大きくなった。

音楽室まで慌てて走ると、アンジェリークが廊下をうろうろしている。

「あ、ロザリア! どこ行ってたの?

全然戻ってこないから、心配したんだよ!」

ロザリアの姿を認めたアンジェリークはすぐに満面の笑みを浮かべて、飛びついてきた。

「ごめんなさい。 少し、あの、調べモノをしていて…。」

困った顔のロザリアに、アンジェリークは腕を絡ませた。

「ロザリアったら、集中すると時間忘れちゃうもんね。

あのね、さっき、演劇部の人が来て、どれくらいの時間になるか、最終的なタイムスケジュールが欲しい、って。

わたし、わからないから、ロザリアを探してくるって言ったの。」

「まあ、生徒会室のファイルに入れてあるって言ったでしょう?」

「え、忘れてた~。 …まだ待っててくれてるかな…?」

「?」

「…探しに来てから1時間くらい経ってるんだもん。」

「なんですって!」

各部活も準備でそれぞれに忙しいはずなのに、もしも1時間も待たせたままだったら…。

ロザリアはアンジェリークをじろりと見つめた後、ため息をついた。

もとはといえば、自分のミスなのだ。

倒れたりせずに、ちゃんと演劇部の部室に向かっていれば、こんなことにはならなかった。

「ロザリア?…ごめんね?」

黙り込んだロザリアの袖を、アンジェリークが軽く握る。

彼女なりに申し訳ないと思っていることがわかって、ロザリアはほほ笑んだ。

「仕方がありませんわ。 今から書類を届ければいいでしょう。

さあ、もどって、今日のうちにできることは全部やってしまいましょう。」

頑張れば遅れてしまった分も取り戻すことができるはず。

…そう、頑張れば。

そう思った瞬間、ふと風に揺れたスカーフから艶やかな香りを感じた。

あの部屋の香り。…彼の香り。

きっとかけられていたタオルケットから制服に移ってしまったのだろう。

ロザリアはわずかに目を見開くと、スカーフを軽く握った。

そして。

「やっぱり今日は、書類を届けるだけにしておきましょう。

予定よりは進んでいるのですし、あとのことは明日に回しても差し支えありませんもの。」

「えっ?!」

ロザリアの言葉に、アンジェリークは驚いて絶句した。

ロザリアという少女は、今日できることは来年の分でもやってしまうのが常なのに。

怒っているのだろうか、と、おそるおそる彼女の顔を見れば、なぜかとても幸せそうにほほ笑んでいる。

薄く伏せた睫毛やほんのり染まった頬。

キレイなだけではなくて、ドキッとするくらい可愛くて。

「ね、なにかあった?」

思わず聞いてしまうと、ロザリアはいつになく驚いた顔をして、「なにもありませんわ!」とブンブンと首を振っている。

ここまで焦った様子のロザリアはアンジェリークも見たことがなかった。

とてもなにもなくは見えないが、下手につついて藪蛇になるのは避けたい。

実のところ連日の準備作業でアンジェリークも疲れているのだ。

「ま、いっか! じゃあ、今日はそれで終わりね!」

「ええ。」

二人は腕を組んだまま生徒会室へと戻ると、帰り支度を始めたのだった。