2.

スカーフだけではなかった。

帰宅してすぐ、制服を着替えようとしたロザリアは、動くたびに香る艶やかな香りに鼓動が高まるのを抑えられなかった。

甘いオレンジとミルク。

夕日の中で見た、彼の瞳。 特徴のある声。

思い出すと、まるで夢のようだけれど、夢でないことは、この香りがなによりの証拠だ。

「…いい香り。」

とても安心できて、それでいて大人っぽさやミステリアスな雰囲気もある。

この香りをつけてみたい。

今のロザリアの香水は、中等部のころに父が贈ってくれた薔薇をベースにした有名ブランドのものだ。

あのころは大人に思えたその香りも、こうして比べてみると今の自分には甘すぎる。

彼に頼んだら、この香水を分けてくれるだろうか。

もう一度会って、頼めば。

次第に消えていく香りをロザリアは大きく吸い込んでいた。

翌日の放課後。

生徒会室で仕事をしながら、ロザリアは時計ばかりを見ていた。

次第に伸びてくる影。 落ちてくる日差し。

そろそろあの時刻になってしまう。

不意に立ち上がったロザリアに、傍らで看板を飾っていたアンジェリークはギョッと固まった。

今日のロザリアはどうもおかしい。

ソワソワしているかと思ったら、急にぼんやりしているし。

がりがり仕事をしたかと思えば、時計ばかり見ているし。

さっきだって紅茶のポットに湯を入れたまま忘れて、ずいぶん渋くなったのを無理して飲んでいた。

「ど、どうしたの?」

アンジェリークの声にロザリアは目を丸くして…そして、なぜか顔を真っ赤に染めた。

「わたくし、ちょっと出てきますわ。」

「え? どこ?」

「…吹奏楽部に演奏時間の確認がありますの。 ええ。 そういえば昨日、本当はしておこうと思っていたんですのよ。

でも昨日、急いで帰りましたでしょう? 吹奏楽部の先生はとてもきちんとしてらっしゃるから、こちらもそれなりの準備が必要ですもの。

それに、演劇部との折衝も残っていましたし。

どちらも同じくらいの時間にしないと不公平ですから・・・。」

「わかった! わかったってば!」

マシンガンのように飛び出すロザリアの言葉をアンジェリークは慌てて制止した。

「行ってきて。 わたしはここで続きをしてるから。」

アンジェリークが小首を傾げて、ニコッと笑うと、ようやくロザリアはいからせていた肩を落として、息を吐いた。

ここで止めなかったら喋り過ぎて、酸欠で倒れていたかもしれない。

そして、アンジェリークが何かを言うよりも早く、

「すぐに戻りますわ。」

真っ赤な顔のまま、ロザリアはあっという間に生徒会室を出ていってしまった。

普段ならたくさん持って出るはずのファイルもなにも持たずに。

「なんか、ヘンよね。」

看板につけるペーパーフラワーを握りしめて、考えるアンジェリークだったが。

「…また誰か来たらどうしよう。」

昨日のようなことになったら困るし、今度こそロザリアに怒られる。

アンジェリークはドアに鍵をかけると、息を殺して静かに飾りつけの作業を続けていた。

特別棟の階段を上るところまでは足取りも軽かった。

なのに、化学準備室の前に立ったロザリアは、その目の前の何の変哲もないドアをなかなか叩けずにいた。

耳を打つ心臓の音。 震える手。

戻ろうかと何度も思うのに、やっぱり足はその場を離れない。

ここが慣れない場所だから? 昨日の失態が恥ずかしいから?

いくら考えても、この緊張の答えは出ない。

そんな状態が長い間続いたせいか。

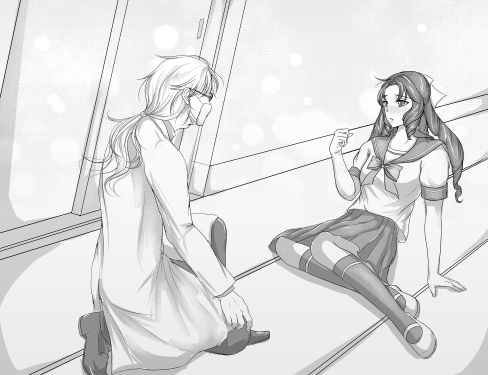

「ねえ、まさか立ったまま気を失ってるとか、ないよね?」

呆れたように背後から声をかけられた時、ロザリアはへなへなとその場に座り込んでしまった。

「私の顔を見て腰を抜かすってどういうこと?」

苦笑しながら、オリヴィエはロザリアの前にカップを差し出した。

おずおずとカップを手に取るロザリアは、まるで無垢な少女で、普段の優等生然とした態度を微塵も感じさせない。

別に放っておいてもよかったのに、オリヴィエは準備室の前で座り込んだロザリアに手を貸して、ソファに座らせていた。

どうして中に招いてしまったのか、オリヴィエ自身にもよくわからない。

生徒会副会長。 実務面ではほぼ生徒会長と言ってもいい。

才色兼備で家柄もよく、全校生徒の模範のような優秀な少女。

その分プライドも高く、傲慢な態度が鼻につく。

遠目で見ていたロザリアという生徒は、まぎれもなく、オリヴィエが苦手とするタイプの人種の一人だった。

「あら、これ…。」

カップを傾けたロザリアが一口飲んで、すぐに目を丸くしている。

「昨日と違いますわ。」

「なかなか鋭いね。 そ、昨日のよりも甘くないし、オレンジも控えめ。」

「どうしてですの?」

小首を傾げてオリヴィエをまっすぐ見る青い瞳。

長い睫毛も透き通るような肌もとてもキレイだ。

「言ったでしょ? 昨日のは疲れてると美味しく感じるって。

今日のあんたは昨日よりも肌がつやつやしてる。

ちゃんと睡眠をとって、休んだんだね。

だから、ちょっと変えたんだよ。」

ほんの少しの差だけれど、舌の肥えたお嬢様にはお見通しらしい。

それとも、意外に感性が豊かなのか。

彼女のことを何も知らない今は、どちらとも判断が付かない。

「そうなんですの…。」と、感心したように、ロザリアはカップを傾けている。

オリヴィエは昨日と同じように、窓辺のデスクに座り、ロザリアを眺めた。

彼女には綺麗と可愛さが不思議なほどバランスよく調和している。

そして、高価な人形のように整った造形も、オリヴィエの職業病を激しく刺激するのだ。

実験室の奥の私室に置いてあるアレコレを試してみたいという衝動と、その魅力をもっと輝かせてみたいという欲望。

キレイなものを目にしたとき、オリヴィエがいつも抱える願望だ。

ただ、今まで生徒に対して、その感情を持ったことはなかったのだが。

ふと見れば、ミルクティを飲み終えたロザリアは、膝の上に両手を揃えて、行儀よく座っている。

どこか途方に暮れたような様子は、まるで、迷子の子猫のようで。

「ねえ、なんか用があったの?」

オリヴィエが問うと、びっくりしたようにロザリアの目が丸くなる。

本当に子猫だと心の中で笑った。

「あの、昨日の、お礼を…。」

問われて咄嗟にロザリアの口から出たのは、当たり障りのない言葉。

案の定、オリヴィエは

「生徒が倒れてたら、介抱するのは当たり前でしょ? お礼なんて必要ないよ。」と、手をひらひらとさせている。

その指先までがとても綺麗で、ロザリアは見惚れてしまった。

男性とは思えない、綺麗な手。

その手にもさっきまでは手袋がされていたのだ。

今は外しているけれど、部屋の前で出くわしたときは、メガネやマスクもしていて、彼の顔を完全に隠していた。

本当に不思議な人。

それとも顔を知られたくないような秘密でもあるのだろうか。

「そんなことでわざわざここまで来たの?

今、確か忙しい時だよね? 部活何とかが近づいてるから。」

「はい・・・。」

ドキリ、とロザリアの胸が痛んだ。

忙しい、大変、頑張って。

何度も何度も言われてきた言葉。

皆に期待されて、それに応えるのが当たり前で。

また頭の奥がキュッと痛む気がして、思わず眉が寄ったロザリアに、夕日の反射するブルーの瞳を細めて、オリヴィエがほほ笑む。

「そっか、やっぱり忙しいんだね。

じゃあ、ここで休んでくといいよ。 めったに誰も来ないし。」

「え?」

絶句したロザリアに、オリヴィエはますます目を細めている。

「あんたはいつも頑張ってる。

でもさ、昨日も言ったけど、頑張ってばかりいることはないんだよ。

お肌のためにもたまには休むことも大事。」

ふわりと香る、艶やかな華の香り。

やはりとても安心できて…ずっと近くにいたくなる。

「あの、本当はわたくし、オリヴィエ先生にお願いがあって参りましたの。」

「お願い?」

昨夜、考えていたこと。

たぶん…いや、きっと、それを言いたくて、ここに来たのだ。

ただ来たかった、なんて曖昧なことじゃなく、ちゃんと理由がある。

さっきからずっと感じている、この訳がわからなくなるような緊張も、理由を見つければなんとなく落ち着く気がした。

「はい。 この香りがとても気に入ってしまったんです。

もしよろしければ、どちらのお品か教えて頂けませんか?」

勢いよく言ったロザリアに、オリヴィエは少し困ったような顔をして、腕を組んだ。

「これか…。 困ったねえ。」

落ちてきた前髪をうるさげにかき上げて、オリヴィエはため息をついた。

「実はさ、今日の分で終わりだったんだよね。」

「終わり? なくなってしまったのでしたら、自分で買いに行きますわ。

どのお品かだけでも教えて頂ければ…。」

オリヴィエは少し不愉快そうに眉を顰めた。

「確かにあんたみたいなお嬢様なら、大抵のものは手に入るんだろうけどね。」

ちくりと刺す、皮肉の棘。

ロザリアは自分の言葉を恥じて、うつむいた。

少しの沈黙の後、オリヴィエが立ち上がる。

「教えたくないとかじゃないんだ。 今、ホントにないんだよ。

これは、私のオリジナルだからさ。」

「オリジナル?」

驚いて顔を上げたロザリアに、オレンジの透けるブルーの瞳が優しく頷いている。

「そう。 抽出から調香まで、全部私がやった完全なオリジナルなんだ。

だからもちろん売ってないし、なくなったらすぐにできるもんでもないんだよ。」

「そうなんですのね…。」

心の底からがっかりしてロザリアは呟いた。

少し嗅いだだけで癒されるような気がする、この香り。

でも、それはやはり特別なものだったからなのだ、と思えば、諦めるしかない。

「また作ったら、あんたにも分けてあげるからさ。」

それはいつだろう。

ずっと先かもしれない。…もしかしたら、ロザリアが卒業した後かもしれない。

それに、もう、ロザリアにはこの部屋に来る理由はないから、こんな小さな約束なんて、きっと忘れられてしまうだろう。

なぜかそれが、とても悲しい。

「オリヴィエ先生、わたくしに作り方を教えて頂けませんか?」

ふとした思いつき。

ポロリと口から飛び出したのは、ロザリア自身も驚くようなことだ。

案の定、それを聞かされたオリヴィエは目を丸くしている。

「あ、あの、無理にとは申しませんわ。 でも…。」

もしも嫌でなかったら。

ロザリアの真剣な瞳に見つめられて、オリヴィエはクスリと笑みをこぼした。

高飛車に要求されていたなら、きっと反発していたに違いない。

けれど、目の前のロザリアはスカートの上でギュッと拳を握り、断られるのを怖がるように、瞳の奥が揺れている。

意外に先生という職業が自分にあっているのではないかと思うのはこんな時だ。

放っておけなくなる。

そう、これは彼女だからではなくて。

こんな風に『お願い』されたら、きっと誰にだってこう答えてしまうはずだ。

「いいよ。」

「本当ですの!」

ぱあっと、まさに花が咲いたような表情を見せるロザリアに、オリヴィエは人差し指を立てた。

「ただし、あんたがここで一人で作るんだ。

秘密のレシピだから、他の人間に手伝ってもらうのはダメ。

ここからレシピを持ち出すのもダメ。

私は急ぎの用事があるから、教えることはできても、直接作業には関われない。

それでもいい?」

「はい! もちろんですわ。」

どんな宝石よりもキラキラと輝く青い瞳。

オリヴィエはそのまま、奥の実験室へとつながる扉を開けると、ロザリアを手招きした。

ロザリアが覗き込んだ奥の実験室は、様々な器具や怪しげな液体が並び、さながら錬金術師の部屋、といった様相を呈している。

けれど、オリヴィエが明かりをつけた途端、そこは近代的な実験室に変わった。

真っ白な蛍光灯に照らされた、多数のガラスケース。

スチールの大きな冷蔵庫や、得体の知れない電子機器。

どれもロザリアにはなじみのないものばかりだ。

「器具とかは揃ってるから心配しないで。

ただ、試薬とかを揃えるのに時間がかかるから…そうだね。 3日後くらいなら大丈夫かな。」

「3日後…。」

「あと、出来れば、もう少し、遅い時間の方が助かるんだよね。

この時間はだいたい休憩してるけど、まだ途中だからさ。」

確かに、部屋の中の器具はチカチカとランプを点滅させながらモーターの音を立てているし、ツンとする薬品の匂いも漂ってくる。

なにをしているのか、全く見当が付かないが、オリヴィエにとっては仕事の一環なのだろう。

「わかりましたわ。 わたくしも生徒会活動が終わってからの方がゆっくり時間がとれますので、その後に参ります。」

ロザリアは頭の中で、スケジュールを組み立てた。

本来の生徒会活動は18時まで。

今までも20時くらいになることはよくあったから、迎えの車もその時間に合わせればいい。

でも。

「オリヴィエ先生は、よろしいのですか?」

「ん? なにが?」

ドアを抑えたままのオリヴィエが思いのほか近くにいることに気が付いて、ロザリアの鼓動が早くなる。

数十センチ先のオリヴィエから漂う香りは、癒されるはずだったのに、今はまるで、落ち着かない。

「お帰りが遅くなりますわ。 待っている方は…いらっしゃらないのですか?」

一段と高くなる鼓動。

「大丈夫。 帰っても何もやることないからさ。

ずっとここで作業してて、気づいたら0時を回ってることもあるくらいだよ。

ホントはもっと早く寝ないといけないんだけどね。」

苦笑しながらいうオリヴィエに、どこかほっとしている。

ロザリアは自分の顔が赤くなっているのを自覚した。

「忙しいなら、無理して来なくてもいいからね。」

オリヴィエはそう言ったけれど。

生徒会室に戻ったロザリアは、鍵のかかったドアを思い切り揺すった。

はしたないと言われればその通りだが、中にいるのはアンジェリークに決まっているのだから、遠慮することはない。

ところが、突然ドアがガチャッと開いたかと思うと、ぬっと現れたのは、オスカー。

彼はニヤリとイヤな感じの笑みを浮かべながら、わざとらしく耳を抑えている。

「お姫様とは思えない乱暴さだな。」

「なぜオスカー先生が?! アンジェはどこに?!」

オスカーの脇から生徒会室を覗き込んだが、中には誰の気配もない。

「アンジェリークなら、演劇部に呼ばれていったぜ。 俺は君が戻るまでの留守番だ。」

「まあ。」

そう言えば、演劇部にも連絡があったことをすっかり忘れていた。

ロザリアはオスカーの脇をするりとすり抜けると、ファイルを手にとり、再び、廊下へ出ようとした。

すれ違いざま、

「香水を変えたのか?」

思わず足を止めたロザリアが仰ぎ見ると、オスカーの薄氷の瞳がじっとこちらを見下ろしている。

いつもからかうばかりのオスカーなのに、時々、こんな真摯な瞳をすることがあるのだ。

澄んだ青に心まで見透かされそうで、すぐに目を逸らしてしまった。

「…変えてみようかと思っているんですの。 まだ、少し先ですけれど。」

「そうか。 これも似合ってるぜ。 近づきたくなる香りだ。」

オスカーの顔が近づいてくるのを察して、ロザリアはさっさと歩き出した。

やっぱりからかっているのだ。

いつも彼を取り巻いている生徒たちならば、頬を染めてはにかむか、黄色い声で騒ぐのだろうけれど、生憎、そんな態度は出来そうもない。

少し先まで歩いて、くるりと振り向くと、オスカーがくつくつと楽しそうに笑っているのが目に入って、ますますカチンとくる。

「続けてお留守番、お願いいたしますわっ!」

言い捨てて、アンジェリークの元へと急ぎ足で向かった。