8.

いよいよ部活交流会当日。

予想通り、校舎へ足を踏み入れた瞬間から、ロザリアは座る間もなく動く羽目になった。

講堂、体育館、グラウンド、テニスコート、そして一般教室まで、幅広い場所で様々な催しが開かれている。

茶室でのお茶会に顔を出し、華道の実演を見学し、美術部の似顔絵コーナーでは、列の整理をした。

盛況なのはありがたいが、まさに忙しさで目が回る状態。

ようやく一息つこうと、生徒会室に立ち寄ったロザリアは、ペットボトルの紅茶を一口飲んで、顔をしかめた。

「味も香りもないですわね。」

「しょうがないですヨ~。 お茶を淹れてる時間なんてないし!」

レイチェルも片手にペットボトルのスポーツドリンクを持ち、スケジュールをチェックしている。

「コレット、この後、テニスコートだヨ。」

「うん。レイチェルは?」

「バスケ。 負けそうなんだよネ。 向こうはインターハイ準優勝だもん。」

慌てて駆け込んできたのはエンジュだ。

「ロザリア先輩~! 軽音部のスピーカーの調子が悪いらしくて、他のモノを用意できないかって言ってます!」

「調べてみますわ。」

備品の全てを控えてあるPCをチェックして、エンジュに指示を出す。

そうこうしているうちに、オケ部の公演時間が迫ってきて、ロザリアは、アンジェリークとすれ違うように講堂へ向かった。

舞台裏で音合わせをしている部長を捕まえて、アンコールの時間を確認する。

今のところ、順調にプログラムは進んでいて、混乱もないようだ。

けれど、ロザリアの担当で一番大変な演劇部は、プログラムの最後だから、本当に最後の最後まで気は抜けない。

講堂から中庭を抜けると、特別棟の前を通りかかった。

今日は土の曜日だし、部活の顧問をしていない教師は、登校しなくてもいいはずだ。

ふと、足を止めたロザリアは、空を仰ぎ見た。

3階のあのあたり。

当然のようにカーテンは閉まっていて、中の様子はうかがえない。

作業をしながら、今日のことを話した時、『見に来るよ』 と言っていたけれど、あれは社交辞令だろうか。

上を向いていたせいか、ふっと眩暈がした。

昨夜もほとんど寝付けなかったし、薬もさっき飲んだばかりだ。

頑張らなければ。

こんなところで休んでいてはいけない。

『無理しちゃダメだよ』

そう言われたことを思いだしたが、頑張らなければ、これまでのすべてが無駄になる。

ロザリアはふうっと深呼吸をして、グッと背筋を伸ばすと、書道部の展示室へと歩いていった。

少女の剣が自らの胸を突く。

倒れていた青年の体に倒れ込み、二人はともに動かなくなる。

割れんばかりの拍手の中、舞台の幕が下りた。

本来はもう少し続く演目だが、今回の脚本は、二人の死で終わることになっていたのだ。

『その方がロマンティックでしょ? わたしたちの興味は二人の恋バナにあるのだし。』

演劇部の部長が潤んだ瞳でそう言うのを、ロザリアは止められなかった。

部長のアイデアを聴いた時、バカバカしい改変だと思ったが、今、目の前で繰り広げられた舞台に、ロザリアは素直に感動していた。

以前は全然理解できなかった二人の気持ちが、なぜか少し理解できる。

どんな立場でも、どんな障害があっても。

『好き』という気持ちは止められるものではない。

たとえ彼が、好きなってはいけない人でも。

どんなに叶わない思いでも。

「ロザリア! 体育館の方も終わった~!」

演劇部の撤収を手伝っていたロザリアの背中にアンジェリークが飛びついてきた。

「先輩、グラウンドも終了です。」

「展示の撤収もできました~。」

「バスの手配も大丈夫です。」

レイチェル、コレット、エンジュも集まってきて、講堂の片付けに回ってくれた。

大道具から小道具、衣装を演劇部の部室まで運び、最後の掃除をすれば、ようやく講堂も閉められる。

最後に生徒会役員全員で、校舎を廻り、片付けに漏れがないかを確認した。

展示の剥がし忘れをいくつか回収し、生徒会室に戻れば、各部から部長たちが挨拶が来る。

そのたびに今日の感想や労をねぎらい、すべてが終了したのは、すっかり日が落ちた時間だった。

「疲れたね…。」

「ウン…。」

コレットとレイチェルは机に突っ伏して放心状態だ。

エンジュは「お腹が空きました~!」と大騒ぎして、戸棚からお菓子の袋を取り出してはバリバリと食べている。

「ホントに今日は疲れたわね。 片付けも終わったし、今からどうする?」

アンジェリークがエンジュから分けてもらったチョコレートをモグモグとさせながら皆に尋ねた。

打ち上げをしてもいいが…この疲れっぷりでは、後日にしたほうが良さそうだ。

「今日はパスで~。」

レイチェルが言えば、コレットとエンジュも頷いている。

さすがに役員になってから初めての大きな行事に、3人は疲労困憊らしい。

去年の自分もそうだった、と、ロザリアも思いだした。

「じゃあ、打ち上げはまた今度にやりましょう。

今日は解散~。」

「ハーイ。」

のろのろとコレット出ていくと、自分の拳で腰をとんとん叩きながらレイチェルが後に続く。

控えめなコレットが真っ先に出ていったところを見ると、本当に疲れているのだろう。

エンジュは元気そうだったが、「お菓子が無くなった!」 と、さっさと飛び出してしまった。

「ロザリアはどうする?」

帰り支度のアンジェリークに尋ねられて、ロザリアは首を振った。

「わたくしは、もう少し…。 報告書だけは書いてから帰りたいんですの。」

「そっか。 任せちゃっていいの? 」

「ええ。 本当にこの紙一枚ですもの。」

ヒラヒラとロザリアの手にあったのは、A4のプリント一枚。

この手の報告書はいつもロザリアが書いているのだ。

「…じゃあ、先に帰るね!」

思ったよりもあっさりと帰ったアンジェリークを見送り、ロザリアは書類に文字を書きこんでいった。

難しいことは何もないから、ただ機械的に書くだけで、すぐに仕事は終わる。

他に何かやることはないだろうか。

何かしていないと、また、つまらないことばかりを考えてしまいそうで。

ロザリアはいつやってもいいようなプリントの片付けにまで手を出してしまった。

パラパラと紙をめくる音以外、しんと静まり返った生徒会室。

さすがにロザリアも疲れを感じて、時計を見れば、もう20時を回っている。

これだけ疲れていれば、交流会が終わった達成感もあるし、今夜こそはぐっすり眠れるかもしれない。

立ち上がったロザリアは、何気に外に目を向けた。

当然のように暗闇の星空が広がる中、特別棟の一角に明かりがある。

もしかして、とロザリアは窓に近づき、明かりの位置を確かめようとした。

普段ならこの位置から化学準備室が見えることはないけれど、今日はとにかく他の教室の明かりが全くないのだ。

真っ暗闇の中にぼんやりと浮かぶ明かりは、あちこちの校舎の窓ガラスに反射しているおかげで、正確な位置まではわからない。

けれどその光は、まるでロザリアを導く北極星のようで。

気が付けば、ロザリアは鞄を手に飛び出していた。

一気に化学準備室の前までやってきて、ロザリアは動けなくなった。

確かに明かりはこの部屋から漏れている。

けれど、何と言って入っていけばいいのか、わからない。

『部活交流会が終わったので来ました』

そう言えば、オリヴィエは迎え入れてくれるだろうか。

それとも、やはりそれは詭弁で、本当は二度と来るな、という意味なのだろうか。

何度もドアを叩こうとして、手を止める。

初めてここを訪れた時も、たしかこんなふうに何度も手を止めた…。

結局はあのころと何も変わっていないのだ。

少しだけ、近づけたような気がしていたのに。

相変わらず、オリヴィエとの距離は…ただの教師と生徒で、用がなければ、会うこともできない。

急にいつもの頭痛が襲ってきて、ロザリアはドアを背に座り込んだ。

とりあえずこの痛みをやり過ごして、その後、勇気が持てたら、このドアを開けてみよう。

両腕で膝を抱え込み、額をつけて、目を閉じる。

ふっと意識が遠のく前、オレンジの香りを感じた気がした。

ところどころ煤けた白い天井と、見え隠れしている灰色のコンクリ。

そして、体の下にあるクッションの感触。

すぐに自分の状況を理解したロザリアは勢いよく上半身を起こした。

目に映る景色は間違いなく、あの場所。

「あ、起きたの?」

彼の言葉まであの時と同じで。

ロザリアは瞬きも忘れて、オリヴィエの顔を見つめた。

「まったく。 この部屋は休憩所じゃないんだけどね。」

肩をすくめてニヤリと笑うオリヴィエに、ロザリアは耳まで赤くして俯いた。

寝てしまうつもりはなかったけれど、二度目ともなるとさすがに言い訳できない。

無言のまま、ロザリアは両足をソファからおろし、きちんと座りなおした。

考えてみれば、無防備にも寝顔をさらして、そのうえ、彼に抱かれて、この上に乗せられたのだ。

とにかく恥ずかしい。

まともにオリヴィエの顔を見れなくて、ロザリアはぎゅっと膝の上でスカートを握っていた。

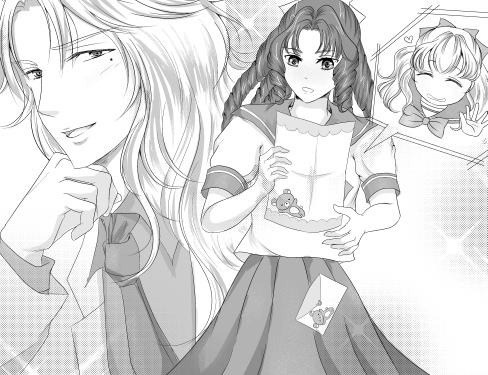

「あ、そういえば、アンジェリーク・リモージュから手紙を預かってるんだ。

ロザリアがココに来たら、渡してほしいって。」

「アンジェが?」

思わず顔を上げたロザリアの前で、オリヴィエがアンジェリークの大好きなクマのキャラクターの封筒をひらひらとさせている。

あっさりと出ていったと思ったら、そんなことをしていたなんて。

しかもなぜ、ここに?

今の今まで、アンジェリークがオリヴィエとのことを知っているとは思っていなかったロザリアは、手渡された手紙をすぐに開いた。

『お疲れ様~。

今日はウチに泊まることにしておいたから、ごゆっくりどうぞ!

帰る前にメール入れてくれたら、窓を開けるね。』

「な、なんですって?!」

思わず叫ぶと、オリヴィエがくっと笑い声を漏らした。

「アンジェリーク・リモージュはなかなかユニークな子だね。

さっきもさ。」

いきなり、がらりとドアが開いたかと思うと、見知った顔がずんずんとオリヴィエの前まで進んできた。

「わたしのこと、知ってますか?」

開口一番、アンジェリークはそう告げると、オリヴィエをじっと見つめている。

「まあね。 この学校の生徒会長様を知らない教師はまずいないと思うよ。」

オリヴィエは、肩をすくめて答えた。

実際、彼女たち生徒会役員を知らない者はこの学校にはいないだろう。

「じゃあ、話は早いですね。 わたしの大事なロザリアのことなんですけど。」

大事な、の部分を目いっぱい強調したアンジェリークは、オリヴィエから視線を外そうとしない。

仕方なく、オリヴィエは眼鏡とマスクを外して、アンジェリークの視線を受け止めた。

本当は作業の時だけつければいいメガネとマスクだが、つい付けっ放しにしてしまっている。

なにかと隠したいことも多い身には好都合なのだが。

真っ直ぐな緑の瞳。

慎重に品定めする目に、オリヴィエは苦笑を返すしかなかった。

「・・・合格?」

オリヴィエが言えば、

「とりあえずは。 でも、わたし、美形の人は信用しないことにしてるんです。」

アンジェリークはたくましく応酬してくる。

「今日、部活交流会、終わったんです。」

「そう。」

もちろん知っていたけれど、オリヴィエは軽く流した。

「最近ずっと、ロザリアはすごく楽しそうだったんです。

わたしでもドキッとしちゃうくらいキラキラしてて、幸せそうで。

でも、ちょっと前から、また少し変わって、交流会の準備をやたら頑張るようになっちゃって。

あ、頑張ってるのはいつも通りなんだけど、なんかすごく無理してる気がしたんです。

それも今日までだって、言ってたから、わたしも我慢してたけど…。

オリヴィエ先生のせいなんでしょ?」

質問口調だが、ほぼ断定だ。

「わたし、ロザリアがココに来るかもしれないな~って思ってるんです。

もし来たら、これを渡してください。」

ずいっと差し出されたのは、ふざけたクマ柄の封筒。

「あと、オリヴィエ先生にも言いたいことがあって。」

「なに?」

アンジェリークがすうっと息を吸い込む音が聞こえた。

「絶対、ロザリアに手を出さないでくださいね!

ロザリアはいまどきいないくらいに純粋な子なんです!

それから・・・。」

初めて、アンジェリークが言い淀んだ。

「もしも、オリヴィエ先生がロザリアのこと、何とも思ってないなら、あんまり構わないでください。」

「ってことは何とも思ってたら、構っていいってこと?」

即座に口を挟んだオリヴィエに、

「…大事にしてくれるなら。」

アンジェリークは渋々といった口調ながら、頷いた。

それはそれは本当にイヤイヤといった雰囲気ではあったけれど。

そして最後に、

「今日は大目に見ますから、先生の好きにしてもらっていいです!

でも絶対に無傷でウチに送り届けてくださいね!」

と、応援してるのかしていないのかわからないセリフを残して去っていったのだ。

「あの子、何か変な事言ってませんでした?

時々、とんでもないことを言いだすから、心配なんですの。」

アンジェリークとのやり取りを思いだして、笑みを浮かべたオリヴィエを、ロザリアが不安げに見つめている。

正直に話せば、きっとロザリアは卒倒するだろうから・・・・

「ヘンなことは何も。

あんた、すごくいい友達を持ってるよ。」

と、だけ伝えることにした。

きょとんとして、すぐに笑顔になったロザリアは、本当に花のようで。

「ええ。 アンジェはわたくしの最高の友達ですわ。」

オリヴィエはその笑顔に、見惚れてしまった。